Jean-Marc Besson

INTRO

Cher Jean-Marc, depuis 1985, et si mon compte est bon, l’exposition de cette année devrait être la dixième de tes œuvres aux cimaises de Plexus. On peut parler d’amitié partagée, de confiance réciproque dans notre compagnonnage et surtout de fidélité dans l’estime que nous portons sur ton travail. Un intérêt jamais démenti.

Après tout ce temps passé en compagnie de tes œuvres, j’ai le sentiment que l’intuition créative, chez toi, semble précédée par ton amour de la nature, du paysage et surtout des animaux, et ceci avant même la réalisation matérielle d’une peinture. Je veux dire que la main suit ton esprit et non l’inverse. Il m’apparaît évident que l’acte même de peindre ou de dessiner bénéficie chez toi d’un exceptionnel talent inné, enrichi de surcroît par un solide métier, lui-même régulièrement exercé par des années de pratique heureuses.

Lorsque tu réalises tes peintures d’animaux par exemple (celles que nous verrons dans cette entrée pour l’exposition au musée du Louvre), les modèles sont immanquablement choisis parmi les derniers représentants d’un monde sauvage; le monde originel des premiers jours encore exempts de corruption. Cette recherche de pureté tu la trouves aussi bien dans la forme physique de l’animal que dans l’essence qui le constitue et qui par la magie de la peinture se retrouve comme investie dans la toile telle la substance même de l’animalité. II en va de même pour les paysages. Tu t’arrêtes devant ceux qui n’ont pas encore souffert des aménagements invalidants des hommes, eux qui n’ont pas peur de contaminer des régions entières. Là aussi, recherche d’équilibre, même dans ce qui nous dépasse.

C’est pourquoi le spectateur de tes œuvres ressent une impression de puissance irrépressible, cependant à peine teintée délicatement d’une mélancolie, pour une création qui paraît devoir tomber en déshérence. On pourrait croire à la fin d’un cycle et peut-être même à la fin d’un art, de son esprit tel qu’il rayonnait depuis Lascaux jusqu’à un David Hockney. Alors si inévitablement la numérisation va ouvrir la porte à de nouvelles formes d’art, le dessin et la peinture resteront les expressions les plus proches et adaptées à l’être humain, comme ton engagement pictural nous le prouve.

Quelque soit le devenir de l’art, tes peintures nous montrent et nous rappellent que l’œuvre véritable est celle qui se fonde sur sa propre substance.

Chexbres, le 15 mars 2012

R. Aeschlimann

Introduction à l‘exposition “Jean-Marc Besson, Dessin – Peintures”.

Maison des Arts – Plexus, Chexbres (Suisse), 2012.

— Léopard —

BIOGRAPHIE

Autoportrait 2002-2004

Crayon

Jean-Marc Besson est né le 29 avril 1939 à Moudon (VD). Après des études secondaires dans cette ville, il entre en 1956 à l’Ecole cantonale des Beaux-Arts de Lausanne. Il s’oriente vers la peinture, sous la tutelle de Jaques Berger. Diplômé en 1960, il se marie quatre ans plus tard avec Pierrette Blanc, journaliste et fille du sculpteur Pierre Blanc. Installé à Lausanne, il commence à enseigner en 1964 à l’Ecole des Arts et Métiers (devenue par la suite Ecole d’Arts Appliqués) de Vevey, spécialement en section de photographie. Installé à Pully dès 1972, il fait de nombreux voyages à l’étranger - Egypte, Mexique, Afrique Orientale entre autres. Il enseigne le dessin de 1974 à 1986 à l’Ecole cantonale des Beaux-Arts (aujourd’hui Ecole cantonale d’art de Lausanne) et poursuit son enseignement à Vevey jusqu’à sa retraite. Il continue ses activités artistiques et expose régulièrement ses œuvres.

Critiques de:

Freddy Buache, P.-H. Liardon, Georges Peillex, Claude Vallon, M.-M. Brumagne, Jacques Monnier, Walter Ruppen, Ch.-E. Hausammann, J.-D. Rouiller, Arnold Kohler, Françoise Jaunin, Dominique Vollichard, B.-P. Cruchet, Geneviève Praplan, Yoki, André Kuenzi, Michel Terrapon, Maurice Jean-Petit-Matile, Cécile Lecoultre, S. Acatos.

Expositions personnelles

- 1962 Galerie Carrefour des Arts, Sion

- 1966 Galerie l’Entracte, Lausanne

- 1967 Galerie Zur Matze, Brigue

- 1971 Musée d’Art et d’Histoire, Fribourg

- 1973 Galerie Impact, Lausanne

- 1975 Bibliothèque-Galerie de Saint-Cergue

- 1976 Galerie La Pagode, Nyon

- 1979 Galerie Mélisa, Lausanne

- 1980 Galerie Jonas, Cortaillod

- 1982 Galerie Planque, Lausanne

- 1985 Galerie Plexus, Chexbres

- 1987 Galerie Plexus, Chexbres

- 1988 Galerie de la Cathédrale, Fribourg

- 1990 Galerie Plexus, Chexbres

- 1992 Galerie Plexus, Chexbres

- 1994 Galerie Plexus, Chexbres

- 1997 Galerie Plexus, Chexbres

- 1999 Galerie Plexus, Chexbres

- 2002 Galerie Plexus, Chexbres

- 2006 Galerie Plexus, Chexbres

- 2009 Galerie Plexus, Chexbres

- 2012 Galerie Plexus, Chexbres

Prix et distinctions

- 1960 Prix Edy Serex

- 1961 Bourse fédérale

- 1962 Bourse fédérale

- 1965 Prix de la Fondation Alice Bailly

- 1982 Prix du Crédit Suisse (peinture)

Expositions collectives

- 1960 Salon des Jeunes, Musée cantonal des Beaux-Arts, Lausanne

- 1962 Trois peintres romands à Zofingue, avec Lhermite et Jean-Claude Stehli

- 1963 Exposition nationale SPSAS au Kunsthaus de Zurich

- 1964 Exposition nationale, Lausanne

- 1966 «Tendances actuelles» à Sion, Neuchâtel, Lausanne, Moutier, Fribourg et Genève

- Salon 66, Centenaire de la Section vaudoise des SPSAS, Musée cantonal des Beaux-Arts, Lausanne

- 1971 Exposition des boursiers de la Fondation Alice Bailly, Galerie Numaga, Auvernier

- 1972 Galerie Mobile, Nyon, avec J.-P. Berger et P.-N. Bergendi

- 1974 Exposition «Un prix romand de peinture», Musée Jenisch, Vevey

- Galerie Mobile, Nyon, avec P.-N. Bergendi et Y. Humbert

- 1977 Galerie Mélisa, Lausanne, avec J. Nicod et J. Scheurer

- 1979 «Horizon 80», Musée cantonal des Beaux-Arts, Lausanne

- 1985 «L’œil du Musée sur une collection», Banque Cantonale Vaudoise et Musée cantonal des Beaux-Arts, Lausanne

- 1989 «Peintres Vaudois», Forum de l’Hôtel de Ville, Lausanne

Décorations

- 1971 Peinture de grand format pour la salle des maîtres du Centre Doret à Vevey

- 1972 Peinture de grand format pour le hall d’entrée du Collège de l’Ochette à Moudon

- 1983 Pastel sur toile de grand format pour la succursale de Renens de la Banque Cantonale Vaudoise

- 1985 Trois peintures pour la salle de séjour de l’Etablissement médico-social de Payerne

Bibliographie

- 1963 Texte dans «Hommage à Jaques Berger», Editions «Pour l’Art», Lausanne

- 1971 Catalogue de l’exposition «Jean-Marc Besson», Musée d’Art et d’Histoire, Fribourg

- 2002 Article «Les dessins de la grotte Chauvet» paru dans «Le cahier dessiné» N°1

- 2002 Article «Propos sur le dessin» paru dans «Le cahier dessiné» N°7

TEXTES

PREMIER ENTRETIEN AVEC MICHEL THEVOZ – 1985

Je ressens dans l’ensemble de tes peintures une opposition ou une oscillation entre le naturalisme et le lyrisme. J’avoue être plus sensible à l’un qu’à l’autre. Paradoxalement, le déjà-vu, le stéréotype culturel, a plus de chances de se manifester dans les épanchements de l’imagination que dans l’observation attentive de la nature. Qu’en penses-tu?

L’opposition dont tu parles est le reflet de ce que je suis: les sciences naturelles et plus encore l’observation directe de la nature ont toujours été pour moi une passion qui évolua d’ailleurs longtemps en dehors des préoccupations esthétiques. D’un autre côté, ma formation de peintre, sans parler de l’esprit du temps, avait privilégié à mes yeux des valeurs entièrement étrangères au naturalisme. Ce n’est que récemment que j’ai tenté de rejoindre par la peinture mon côté coureur-des-bois-du-dimanche-matin en recherchant «sur le motif» des thèmes nouveaux pour moi: rivières, falaises, vieux arbres, etc. Je ne sais si je parviendrai jamais à résoudre l’opposition car je la retrouve à un autre niveau: face au destin tragique qui la menace, notre relation à la nature ne peut être désormais que passionnelle, donc lyrique et dans un certain sens anti-naturaliste… Il s’agit donc d’inventer un lyrisme dégagé des stéréotypes et qui passe par l’observation sans s’y arrêter. Evoquer la beauté d’une source par des moyens purement picturaux, donc non descriptifs, voilà le rêve…

Autre oscillation qui t’est propre, me semble-t-il: celle du regard complice et du «regard éloigné» - je veux dire, d’une part le regard du Vaudois nourri de Ramuz et d’Auberjonois, d’autre part le regard ethnographique du voyageur entraîné au relativisme culturel. Ressens-tu cela comme une contradiction?

Du tout! Si l’on perçoit dans mes ouvrages un climat, une odeur de terroir, c’est sans que je le veuille. Le regard éloigné dont tu me dotes ne lève pas le charme. J’ai beau chercher à comprendre les êtres et les choses d’ici en ce qu’ils me relient à l’ensemble de la vie plutôt qu’à les saisir dans ce qui les en distinguerait, je ne puis me défendre de la conviction que je fais organiquement partie de ce pays. Le regard éloigné résulte d’un besoin d’ouverture, le regard complice est affectif et inconscient. S’il y a contradiction, elle devrait s’avérer féconde.

Pendant ces deux ou trois dernières décennies, la représentation de la nature a été dénoncée et raillée comme une fuite, comme une manière d’éluder la modernité. Rauschenberg avait affiché à l’une de ses expositions cette inscription: «Si vous n’aimez pas la technologie, barrez-vous!» Ne te sens-tu pas visé?

J’ai bien envie de me barrer, en effet, lorsqu’on m’enjoint d’aimer la technologie. Prendre la fuite pour éluder la modernité n’est cependant possible qu’au niveau symbolique, par la peinture, par exemple. Je n’éprouve désormais plus la moindre gêne à passer pour retardataire. Autant l’être franchement, d’ailleurs, que de faire partie des victimes du déferlement des avant-gardes, dont la fonction première semble être de se nier l’une l’autre. Je dois dire aussi que depuis quelque temps on assiste à un retour au sujet, au métier dont parle Lévi-Strauss. Je ne crois pas qu’il s’agisse là d’un effet de mode, mais de quelque chose de plus profond.

Tu fais allusion à l’article intitulé «Le métier perdu» («Le Débat» N ° 10, mars 1987), dans lequel Lévi-Strauss déplore la perte d’un savoir-faire pictural, c’est-à-dire d’un ensemble de recettes, de formules, de procédés, que l’avant-gardisme dénonce depuis un siècle comme de l’académisme. En tant qu’enseignant, et en tant que peintre, qu’en penses-tu?

La perte du métier constitue à mes yeux un appauvrissement suicidaire. Elle tend à priver maints artistes des moyens qui leur permettraient de s’exprimer avec intensité et justesse. Pis, on en vient à faire passer la pauvreté de leurs tentatives pour le nec plus ultra de la fraîcheur. Il est tout de même paradoxal de découvrir qu’une société disposant d’une technologie raffinée comme la nôtre ne soit capable, bien souvent, de ne produire qu’un art primaire et balbutiant. Ce n’est pas dans le métier que réside l’académisme, mais bien dans la sclérose d’un regard qui se détourne du réel visible et ne se nourrit plus que des débris d’une modernité défunte. Au reste, la virtuosité, la possession d’un beau métier ne m’intéressent pas pour elles-mêmes. Je crois au contraire que l’artiste a le devoir de s’exprimer avec simplicité et d’épurer son discours au maximum, quitte à ce que le métier semble absent. Une nature morte de Morandi, un paysage du Hodler de la fin sont si dépouillés qu’on y chercherait en vain le moindre effet de métier, la moindre coquetterie d’artiste. Pourtant le métier est là, caché mais présent.

Ta peinture n’est ni offensive ni hermétique, elle est au contraire communicative. Mais il se trouve que cette communication doit passer par la médiation du système des beaux-arts, c’est-à-dire des galeries et des musées, avec ses impératifs commerciaux et ses effets de mode. Penses-tu que ce système est propice ou nuisible à la communication artistique?

Il est vrai que tel qu’il fonctionne actuellement, ce système entraîne des effets pervers. On les a assez décrits, ces effets, pour que je n’y revienne pas. La question est donc: comment en sortir? Et là, j’avoue ne trouver aucune solution globale au problème. Exposer de temps à autre me semble une nécessité pour un peintre, car il importe de prendre la mesure de ce qu’on fait, de se confronter au public et aux autres artistes (sans parler de l’espoir de vendre des tableaux). Je crois d’ailleurs que la Galerie Plexus échappe en grande partie au système mercantile que tu dénonces.

SECOND ENTRETIEN AVEC MICHEL THEVOZ – 1989

Les sujets auxquels tu te consacres depuis quelques années, et les jeux formels qu’ils te suggèrent, ont un caractère de sédimentation minérale, d’expansion organique, de croissance végétale, de configuration anatomique. Ils relèvent toujours de la nature et de ses lois de développement. Il y a là de ta part plus qu’une affinité: une exclusivité. L’irruption d’un élément orthogonal, procédant d’une intention humaine, artisanale et a fortiori technique, aurait un caractère d’incongruité. On le ressentirait comme un bruit perturbant le message. Peux-tu expliquer cette allergie (personnelle, ou seulement picturale?) à l’artefact?

Il ne s’agit évidemment pas d’une allergie authentique, mais plutôt d’un parti pris. Comment en serait-il autrement? En dehors de la peinture, domaine réservé (le terme de «réserve» apparaît d’ailleurs dans l’une de tes analyses à mon sujet et j’y reviendrai), je mène la vie de l’homme ordinaire séduit et piégé par la technologie. Pour exécuter le matin une aquarelle de la source du Doubs, puis me retrouver l’après-midi face à mon téléviseur à regarder «Les Animaux du Monde», il a forcément fallu que je me déplace en voiture. En dehors de son obscure béance, cette source n’a d’ailleurs plus rien de sauvage et en effet j’ai dû éliminer de mon ouvrage les écriteaux, les explications des spéléologues, l’esplanade en ciment qui permet aux visiteurs d’admirer le site sans se tordre les pieds, bref, tout ce qui risquerait de mettre en péril le désir que j’ai de saisir les choses dans ce qu’elles ont de «primordial». Encore heureux que le peintre n’ait pas à se poser la question des nitrates qui polluent l’eau des sources les plus pures en apparence… Ils sont invisibles…Gauguin, dit-on, prenait l’apéritif avec les autorités coloniales des Marquises. Mais il n’a pas fait le portrait de ces messieurs, préférant peindre les «sauvages», dont on sait pourtant qu’ils avaient renoncé à la condition primitive depuis pas mal de temps déjà. Gauguin fût-il venu dans les Iles quelques décennies plus tôt, les autochtones ne l’eussent pas laissé les peindre: ils l’auraient sans doute mangé. De même, les endroits que je trouve beaux aujourd’hui, nos aïeux les trouvaient affreux: les gorges profondes «dévoraient» les gens. Ne peut-on aimer la nature qu’une fois apprivoisée? Je sais pertinemment qu’en ne citant pas à comparaître les ouvrages humains dans les miens, je tourne le dos à une certaine réalité, la plus brutale sans doute. D’aucuns trouvent ma peinture sombre, voire triste, mais il me semble que si je m’assignais la tâche ennuyeuse d’exprimer crûment ce qui est, elle virerait carrément au sinistre. Cependant, je sais aussi qu’à vouloir m’en tenir au modèle qu’offre la seule «nature», je risque de m’enfermer dans la glorification d’un monde à moitié mort et, qui plus est, avec des moyens picturaux largement considérés comme obsolètes. Je ne sors pas du dilemme. En dépit de l’effort que je fais présentement pour prendre conscience de mes contradictions, j’avoue mon amour pour ces endroits (encore un peu) mystérieux et mon désir d’en pénétrer les lois cachées par l’instinct et la connaissance. En même temps, je tente de comprendre les lois cachées de la peinture elle-même. Certes, d’autres sujets m’attirent et me font vibrer: le nu féminin, par exemple, auquel je reviendrai peut-être un de ces jours… Il y a aussi les animaux, bien sûr, pour lesquels j’ai toujours éprouvé de la fascination. Les peindre, c’est tenter de les retenir symboliquement, d’empêcher que leur souvenir même disparaisse à jamais.Nous voici loin de la question posée. Non, je ne suis pas allergique à 1’artefact (le tableau en est un, d’un genre spécial), mais pour l’instant au moins, je l’exclus du microcosme élémentaire que j’essaie d’évoquer.

Délibérément ou non, tu laisses tes croquis en suspens, comme pour t’obliger, au stade de la peinture, à les compléter ou à les enrichir par la mémoire. Autrement dit, dans l’économie picturale, la mémoire peut être comptabilisée en termes de gain et non de déficit. Mais c’est une mémoire très incarnée, dans ton cas, issue de fantasmes corporels. Ton lyrisme a un caractère organique. Comme si tu n’empruntais la visibilité, régissant en principe la représentation picturale, que pour nous acheminer à des valeurs corporelles. Serait-ce ta manière à toi, observateur de la nature, de te réinsérer corporellement dans le système observé?

Il y a d’abord des raisons matérielles au fait que, sur le terrain, je me contente de croquis relativement sommaires. J’aime les grands formats et je me vois mal trimballant un chevalet, une planche et une boîte de couleurs dans les endroits souvent accidentés qui m’attirent. Peindre directement ce que je vois supposerait aussi une rapidité d’exécution contraire à ma nature. J’ai besoin de travailler lentement; je me méfie du premier jet. Ou plutôt il ne me réussit guère.Dessiner, peindre, c’est engager un dialogue entre le monde et nos sens. Un exemple simple: j’essaie de noter les éléments caractéristiques d’une paroi rocheuse d’où jaillit une cascade. Tout est noir, indigo et vert, avec quelques tons bleu très clair. Le fait de passer du motif à ma feuille de papier vivement éclairée impose à mon iris une gymnastique fatigante, puisqu’il doit s’ouvrir et se fermer alternativement pour s’adapter à chaque phase du travail. L’acte de peindre implique donc que je doive tenir compte de cette évidence: nos sens déforment, mes yeux agissent sur le sujet autant que celui-ci agit sur moi. Dès lors, le temps qui s’écoule entre la notation in situ et le travail à l’atelier me permettra peut-être de mettre un peu d’ordre dans le désordre des impressions. Il me semble que la mémoire (ou plutôt notre capacité à oublier) opère une décantation et qu’il faille passer de l’extrême complexité du réel à une grande simplification, seule capable de créer du sens. Là pourrait être le gain. Quant aux fantasmes, à la réinsertion corporelle dont tu parles, je crois qu’ils apparaissent à mon insu. Tu me les révèles. En y réfléchissant, je m’aperçois pourtant qu’ils correspondent à quelque chose de profond. Je risque une explication: pour que je m’arrête devant tel vieux tronc moussu, tel champignon, telle falaise et que j’en fasse une étude, il a fallu que se produise en moi un désir d’adhésion, de possession presque érotique. Il m’est arrivé d’être fébrile devant le motif, comme si le simple fait de poser les yeux sur lui allait provoquer sa disparition. Toujours l’angoisse de l’évanouissement, la peur de voir «les autres», les plantes, les bêtes, les pierres même, nous quitter. Et puis, il y a le plaisir égoïste et nostalgique d’être seul avec mon sujet. Où sont les peintres qui interrogent encore cette réalité-là? Pourquoi suis-je tout seul à dessiner cet éboulis des gorges de Covatanne, aux petites heures d’un dimanche de mars, quand Vuiteboeuf dort encore?Il n’est pas besoin d’être biologiste pour comprendre que le monde vivant procède d’une sexualité foisonnante (les fleurs, les champignons, les algues en sont l’expression la plus évidente). Cet acharnement que nous mettons à détruire la vie correspond à mes yeux à un besoin morbide de nier notre lien organique avec le monde. En ce sens, ma peinture pourrait être une protestation - trop timide sans doute - face à cette forme moderne de la mort.

Je reprends une question trop rapidement traitée dans notre précédent entretien: la part de l’imagination dans ta peinture. Entre les croquis réalisés sur le motif et les peintures que tu exécutes en atelier il y a une grande différence. Tu prends des libertés, comme on dit. Mais justement: s’agit-il bien de liberté? Tu reprends volontiers à ton compte cette réflexion de Jaques Berger qui était ton professeur de peinture: «On ne fait pas ce qu’on veut on fait ce qu’on peut». Se libérer des apparences littérales, c’est s’exposer à d’autres contraintes. Question difficile: que sont-elles, ces contraintes? Au pire: des tics personnels, des stéréotypes culturels? Au mieux, des déterminations inconscientes ou des alchimies picturales génératrices d’innovations? Peux-tu verbaliser ce qui se produit dans ce moment névralgique de fluctuation ou d’incubation entre le croquis et la peinture?

Question très difficile en effet! Elle met en cause ce qu’il y a de plus intime dans ma pratique et suppose que je sois capable d’une clairvoyance impitoyable. Je pense que l’artiste n’est pas nécessairement le meilleur juge de ce qu’il fait. Peut-être suis-je même le plus mal placé pour parler de mes ouvrages puisque, connaissant les différentes phases de leur élaboration, je ne puis voir clairement le résultat dans toute sa nudité. Je crois en tout cas ta question trop riche et trop complexe pour qu’il me soit possible d’y répondre globalement. Alors, prenons point par point les éléments qui la constituent. A propos des libertés que tu me vois prendre avec les apparences littérales, tu t’interroges sur la réalité des premières tout en admettant implicitement la possibilité de s’affranchir des secondes. D’abord, je ne crois simplement pas qu’on puisse transcrire telles quelles sur la toile les apparences littérales du monde. Nos sens sont trop imparfaits, notre subjectivité s’interpose entre le réel et l’œuvre à créer, bref, autant admettre d’emblée que l’entreprise serait vouée à l’échec. Ce d’autant plus que nos outils, nos matériaux sont inférieurs à leur tâche: nous essayons de transposer sur deux dimensions ce qui en a trois; les blancs et les jaunes de ma palette paraissent ternes comparés à la lumière solaire; et il suffit, observant tel groupe d’objets, que je dirige mon regard vers l’un puis vers l’autre pour que leurs valeurs tonales et chromatiques respectives s’en trouvent modifiées. Là sont aussi les limites et les contraintes. Il me semble donc que sans jamais leur tourner le dos, les apparences peuvent faire l’objet d’innombrables interprétations et qu’il faut savoir jouer avec elles. Là se situeraient donc les libertés dont tu parles. En fait, je ne les conçois pas vraiment comme telles, car j’essaie d’éliminer de mes tableaux ce qui pourrait paraître gratuit. S’il se peut que je prenne des libertés avec les apparences, c’est uniquement pour tenter d’évoquer une réalité autre, qui se situerait à mi-chemin entre le monde extérieur et la perception que j’en ai. Est-ce me contredire que d’affirmer qu’en cours de travail vient toujours un moment où le tableau se met à vivre pour lui-même et réclame impérieusement qu’on lui obéisse? Si j’étais totalement maître de ce que je fais, je crois que je m’ennuierais mortellement…

Mon travail est une quête qui me pousse soit à découvrir de nouveaux motifs, soit à explorer les mêmes lieux et à approcher les mêmes êtres afin, peut-être, de me mieux connaître moi-même. Idéalement certes, il faudrait pouvoir peindre «comme l’oiseau chante» et parvenir à cette aisance, cette apparente liberté (on y revient) qui caractérise tant d’artistes que j’admire. J’en suis encore loin, hélas, et mon lot ordinaire est le doute, l’hésitation, la conscience aiguë de mon infériorité. C’est dans ce climat que je vis le plus souvent. Les satisfactions, les réussites sont rares et encore doivent-elles être relativisées. Mais je garde l’espoir de progresser! Je n’éluderai pas ta question sur les contraintes et leur nature: tics personnels, stéréotypes culturels. J’ai probablement des tics puisque même les plus grands peintres en ont (Braque demandait qu’on ne le jugeât pas là-dessus). L’essentiel est qu’ils ne deviennent pas trop envahissants. J’ai pressenti ce danger-là à la fin des années septante, à l’époque où je peignais des figures issues de l’imagerie ethnographique: en me détournant du visible immédiat, je finissais par tomber dans le poncif. C’est probablement ce qui menace ceux qui croient candidement que l’imagination est plus riche que le monde des apparences et qu’il suffit de l’explorer pour produire des œuvres originales. C’est fort de cette conviction que je vins (ou revins) à l’étude de la nature, pensant - tout aussi naïvement - qu’en suivant mes préférences et en choisissant des motifs que les autres peintres négligent, j’allais pouvoir me défaire, au moins en partie, des habitudes, des références, des influences. Bien entendu, il faut déchanter: on a sans doute raison de me présenter comme un tenant de la tradition, parce que j’ai le front d’utiliser des techniques «traditionnelles», que je reste attaché à certaines valeurs esthétiques issues du passé et parce que le couple nature-culture m’est indispensable en ce qu’il fonde à mes yeux le plus fécond des dialogues.

On n’échappe pas plus à sa formation qu’à son inconscient. Le tout est de les mettre en harmonie. Est-ce possible? Tu parles de détermination inconsciente au chapitre des contraintes que la liberté que je m’octroie imposerait à ma pratique. Nous entrons là dans un domaine délicat puisque, c’est ma conviction, l’inconscient est inconnaissable, donc non maîtrisable. Peut-on composer, finasser avec l’inconscient? Faut-il revenir aux méthodes surréalistes pour le faire monter à la surface? L’inconscient, nous le savons, est un trou noir, dangereux par essence. A vouloir son émergence, ne risque-t-on pas de découvrir… le vide? Tu sembles cependant penser que son apparition pourrait être féconde, car révélatrice de la région la plus secrète de notre être. Sans doute est-ce une des tâches de l’artiste que de savoir ménager en son œuvre la part de l’ombre. Mais j’avoue mon impuissance à empoigner le problème. De ma pratique de la peinture, je retire souvent l’impression que je ne la pense pas assez, qu’une intelligence plus vive que la mienne saurait mieux en organiser les éléments, en un mot que je laisse trop de part à l’improvisation, laquelle devrait logiquement faire parler l’inconscient. D’un autre côté, la lenteur avec laquelle je peins, la sévérité de jugement à laquelle je soumets mes productions tendent à éteindre la spontanéité, l’instinct, etc. Tu vois donc que chacun de mes tableaux procède d’annulations successives, de batailles au corps à corps et de procédures d’exception. Heureusement que je jouis d’un certain sens de l’humour, sinon Dieu sait où me mèneraient ces conflits non résolus! Quant à la possibilité que les contraintes que je m’impose puissent déboucher sur des innovations, par le biais de l’alchimie picturale, il m’est presque impossible d’en parler. Comme tout le monde, j’attends le jour où je saurai m’exprimer de manière originale, limpide et neuve. Beau programme! Il est vrai que certains mettent tous leurs soins à la recherche de ce langage idéal. Mais j’ai l’impression que, dans bien des cas, le résultat est décevant: à trop chercher à se différencier, on tombe dans la maniérisme; à vouloir à toutes forces s’inventer un style, on sombre dans le ressassement. Tes questions portent sur une part, certes significative, de mon travail de ces dernières années, donnant ainsi l’apparence d’une recherche cohérente, strictement délimitée par les sujets choisis. La réalité est plus complexe: je ne cesse d’ouvrir des parenthèses, de tenter des expériences marginales, de revenir en arrière et de reprendre dix ans après des problèmes non résolus. Le côté matériel, artisanal de la peinture m’intéresse au plus haut point, ce qui me pousse à expérimenter des techniques nouvelles ou plus ou moins oubliées, sachant qu’elles peuvent vivifier mes recherches et m’ouvrir de nouveaux horizons. Il ressort parfois de tout ceci une impression de désordre, de manque d’unité que j’aimerais assumer sans y parvenir tout à fait. Tu le vois, je ne suis pas encore prêt à donner de moi une image claire…

Puisque nous parlons de style, de langage, d’innovations, je dirai que c’est précisément à l’inconscient qui est supposé se tapir au tréfonds de notre être que je délègue le soin de les faire apparaître - s’ils doivent apparaître un jour. Il me semble encore une fois que tout effort conscient en ce sens ne pourrait aboutir qu’à du fabriqué, de l’artificiel. A mes yeux, le style n’advient véritablement que lorsqu’il apparaît à l’insu de l’artiste. Il ne vaut que lorsqu’il se met totalement au service de l’expression.

Tu as des motifs électifs: les parois rocheuses, les cascades, les gorges, bref, ce qui se présente frontalement, ce qui anticipe «naturellement» la frontalité de la toile. Tu te laisses aussi aller parfois à certains effets de coulure de l’huile fluide ou de capillarité de l’aquarelle qui font jouer directement les processus naturels sur le papier ou sur la toile au lieu de les re-présenter. Mais ce n’est là qu’un flirt. Tu maintiens quand même la distance de la représentation. N’es-tu pas tenté de passer à l’acte, au geste, à la matière?

A lire mes réponses aux questions précédentes, on aura compris que je ne me sens guère en mesure, pour l’instant au moins, de m’engager dans l’une des voies que tu suggères. Il y a bien entendu plusieurs raisons à cela. La plus importante sans doute est la répugnance que j’éprouve aujourd’hui à me passer de l’objet et de sa représentation. Même très transposé, très simplifié ou déformé, l’objet doit être présent, reconnaissable même, dans mes peintures. J’ai absolument besoin de cette référence, de ce point d’ancrage. Il est vrai qu’une intimité quotidienne avec les outils et la matière me pousse constamment à en exalter les vertus, les potentialités expressives. C’est le côté sensuel, physique de la peinture, et de cela non plus je ne saurais me passer. Mais il est certain que me livrer tout entier au vertige gestuel ou à la célébration effrénée de la matière m’entraînerait fatalement à supprimer tout effet de profondeur ou de volume, puis, peut-être, à éliminer l’objet lui-même. Je naviguerais sur les franges de l’abstraction, mes tableaux deviendraient des choses plus ou moins plates ou bosselées, mais privées de toute allusion à l’espace «réel ».

Il me semble qu’ils perdraient au change car en fait, même si consciemment ou non mon choix se porte - je te cite - «sur des motifs se présentant frontalement, donc anticipant la frontalité de la toile», c’est précisément l’ambiguïté qui résulte de la contradiction entre l’espace pictural et l’espace tout court, tous deux présents dans le tableau, qui me charme. En faisant coïncider totalement les deux, on «chosifie» la peinture, on la prive de toute magie…

Tu constates que la représentation implique un certain éloignement entre l’objet et le sujet regardant. C’est vrai, je garde mes distances même si, par ailleurs, j’éprouve un besoin intense de communication, de communion avec la nature autant qu’avec les autres. Il est probable que, symboliquement, cet éloignement est un constat d’incommunicabilité. Même s’il m’est arrivé d’éprouver avec intensité la possibilité d’une fusion avec une rivière ou un rocher - un peu comme les primitifs pour qui tout était signe d’une présence surnaturelle - je crois que pareille émotion relève désormais d’une excitation superficielle que seule une incarnation dans l’art peut, en la sublimant, restituer à sa dimension magique. Car en réalité, je crois que la nature sauvage n’a plus rien à nous dire, qu’elle s’éloigne à grande vitesse et que bientôt plus personne ou presque - n’en aura besoin. Ma peinture ne serait-elle comprise que comme un simple rappel du temps mythique où les bêtes parlaient aux hommes, j’en serais très fier. Mais plus question pour moi de faire l’enfant ou de jouer aux Indiens, en faisant croire à une proximité quelconque avec le monde des origines. Il faut en faire son deuil.

Les mots ont mauvaise presse quand il s’agit de peinture. Et pourtant, on les trouve souvent dans les croquis de peintres, et dans les tiens notamment, pour désigner même ce qui leur est le plus antinomique: les couleurs. Tu es toi-même un homme de parole (dans tous les sens du terme), féru d’anthropologie, de philosophie et d’esthétique. Et tu enseignes. Pourtant, l’élaboration picturale telle que tu la conçois consiste me semble-t-il à te soustraire à ce qui est identifiable et à explorer l’innommable. Tout cela est très contradictoire. Essayons de formuler la question simplement: en tant que peintre, ressens-tu les mots comme des amis ou comme des ennemis?

Certaines de mes toiles au moins ont pour thèmes des choses auxquelles il manque le nom (le titre y supplée à moitié). On se risquera à les appeler falaises, troncs pourris, roches éboulées, mais il est vrai qu’il suffit de les regarder d’assez près (mais pas trop !), de les isoler du «contexte» pour priver du même coup les objets du vocable qu’on leur donne habituellement. Ce d’autant plus que mes motifs subissent l’épreuve de la représentation, avec tout ce que cela comporte de licence ou, si l’on préfère, de maladresse, et de déviations à alibis esthétiques. Si j’ai entouré le mot contexte de guillemets, ce n’est pas par purisme, mais parce que je constate que les choses, en s’additionnant dans notre champ de vision, finissent bel et bien par «faire texte» par le jeu des comparaisons et des recoupements. La représentation d’une branche festonnée de lichens ne devient reconnaissable que par l’ensemble qui l’entoure, nuage, ciel, effets de lumière du «contexte». Alors surgissent les mots par lesquels nous distinguons: tout devient clair, défini.

J’aime beaucoup les mots. Je leur dois d’avoir été les sésames d’innombrables émotions dès la petite enfance. Je crois qu’on n’a accès à rien, ou presque rien, sans le préalable des mots et je dois supposer que sans eux Je ne me serais jamais intéressé à ce qui leur est le plus antinomique (selon ton expression): les sons, les couleurs, les odeurs, Sans eux, par exemple, je n’aurais jamais voyagé en Afrique, pays parfois si vide qu’on croirait que les mots n’y ont jamais cours (mais ce n’est pas vrai: là-bas aussi - il suffit de consulter les cartes détaillées - chaque oued, chaque mare, chaque plaine a son nom). Je n’aurais à plus forte raison rien compris à la peinture (à supposer qu’on puisse y comprendre quelque chose)… Il n’y a que la musique qui semble se dérober à l’empire du verbe. Dieu sait quels mots se cachent sous cette absence de mots! Je crois donc que les mots donnent accès aux choses mais je me refuse à croire qu’ils puissent en épuiser la substance. Quand, parce qu’il fait décidément trop froid pour faire une aquarelle, je remplace sur mon dessin un gris bleuâtre par les mots gris bleuâtre, j’ai bien conscience de substituer à des sensations subtiles une formule très simplifiée. Plus tard, je ferai confiance à ma mémoire, à tort peut-être, pour faire entrer en scène, sur une grande toile, les couleurs que les mots avaient sommairement signalées. Je notais plus haut que les choses en s’additionnant finissent par être identifiables, donc rassurantes, alors qu’enfermées dans un cadrage plus étroit, elles échappent souvent à la définition. Bien entendu, une chaise est d’emblée identifiable sans le moindre contexte (et d’autant mieux s’il n’y en a pas) parce que c’est un objet usuel, manufacturé selon des normes précises, obéissant à une fonction et remplissant cette exigence minimale de géométrie qui nous habite tous. Tandis que les «choses» que la nature brute nous propose se dérobent facilement à l’emprise des mots. Le savant lui-même devra s’approcher de très près, avec son arsenal technologique et idiomatique, pour définir, séparer et classer finement ce qu’il y a à voir. Moi, je préfère me tenir à distance pour laisser à la lumière (et à l’ombre) le soin de jouer leur jeu confus et charmant, lorsque le premier plan se fond dans l’arrière-plan, quand la roche se sépare mal de l’écorce ou encore quand le sanglier s’identifie complètement à la boue d’où il émerge (au zoo, bien sûr, car en forêt les sangliers ne vous laissent guère le temps de prendre un croquis).

Ensuite, à l’atelier, j’essaie d’organiser les renseignements contenus dans l’étude. Moi aussi je définis, je classe, je mets de l’ordre, mais pas en fonction des mots. C’est la sensation que j’invite à opérer le tri. Bien entendu, je ne crois pas que la mienne soit pure… Elle se renforce, change, s’affaiblit ou meurt en fonction des connaissances, des souvenirs ou des humeurs qui interfèrent dans le processus.

Tu me fais honneur en prononçant le mot innommable à propos de mon «exploration» (beau mot aussi, qui suppose l’inconnu). En fait, je n’ai jamais eu la prétention d’échapper résolument à ce qui peut être nommé. Ce qui précède éclaire, je l’espère, le rapport que j’entretiens avec la langue. Mais il se trouve, c’est vrai, que je suis attiré par la part obscure, effrayante même, que la nature recèle encore. Un peu comme si parfois, au détour d’un sentier, une fissure, une brèche, me rappelaient par le mystère qu’elles évoquent, que je ne me suis pas entièrement libéré de mes cauchemars d’enfant. Les parois rocheuses offrent par leur frontalité un terme opposé aux grottes. Elles n’en sont pas plus rassurantes (on peut y perdre pied, même si pour les voir je me contente de rester en bas). Mais elles provoquent une autre sorte de vertige, celui du temps. Mes vagues connaissances géologiques me rappellent que ces roches plissées sont une figure du passé, qu’elles contiennent des empreintes de dents de requins, qu’elles offrent à qui veut le voir le spectacle formidable de ce qui n’est plus. L’effroi est ici d’ordre métaphysique. Alors passons!

Nous parlions de l’empêchement structurel à toute irruption d’une forme conçue ou fabriquée par l’homme dans ta peinture. Ce qui signifie que celle-ci ne nous offre aucun indice d’époque. Et pourtant, elle n’est pas hors du temps. J’ai le sentiment (mais est-ce une projection de ma part?) que la nature ne peut être ainsi interprétée qu’à l’époque de sa disparition possible. Ta peinture n’est plus une ode, mais un requiem à ce qui n’est plus tout à fait la nature, mais seulement désormais une réserve naturelle. Est-ce sous cette incidence muséographie que la contemporanéité se réfracterait malgré tout dans tes toiles?

Bien que mes tentatives ne soient guère explicites à cet égard (j’aurais horreur d’un «message» à sens unique où les intentions seraient trop claire ment affirmées), il est bien vrai que je crois avoir une vision assez lucide, donc pessimiste, de l’avenir. Dans nos contrées, ce qui reste du monde originel se réduit à des vestiges pieusement préservés qui jouent sur le plan de la nature le même rôle que les musées sur celui de la culture. Encore que la formule «pieusement préservée» soit bien exagérée, puisqu’il est plus facile d’enfermer un tableau dans un musée que de mettre sous cloche un morceau de nature. J’ai cru longtemps un peu naïvement - qu’il suffisait à l’artiste de vivre pleinement son époque pour se déclarer moderne. Mais dès lors que j’ai compris que la modernité procède d’une volonté délibérée de s’affranchir du langage du passé, afin d’énoncer un discours nouveau sur des thèmes neufs, il ne m’était plus possible de m’affirmer moderne. A vrai dire, cette question ne me préoccupe pas beaucoup et il est possible que dans la foulée des remises en question post-modernes j’éprouve une délectation morose à me voir taxé de passéisme. En fait, si je reste fidèle à certaines valeurs plastiques, à une certaine conception du tableau, c’est plus par une inclination personnelle dont je ne suis pas entièrement maître que par volonté consciente d’être marginal par rapport aux courants dominants. Quoi qu’on fasse et même si l’on éprouve le besoin dérisoire de créer de l’intemporel, on est toujours rattrapé par son temps. Peut-être mon incapacité - consciente ou non - à être moderne est-elle aussi nettement datée que les audaces avant-gardistes… Tu donnes à ma peinture le titre générique de «requiem». Il est vrai que de l’élégie à l’oraison funèbre, le pas est vite franchi. Mais je n’ai pas d’autre intention que de manifester mon amour pour des choses et des êtres dont j’éprouve presque physiquement le caractère désormais fragile et provisoire, alors qu’ils devraient constituer une réponse stable, indéfiniment perpétuée, aux interrogations des mortels. Ce qu’il y a peut-être de contemporain dans ma peinture, c’est justement cette crainte-là. Les Romantiques voyaient dans une nature encore indomptée l’emblème de leur angoisse existentielle. Aujourd’hui, les termes se renversent: notre angoisse est de voir la nature basculer dans le néant, entraînant l’homme et la civilisation dans sa chute. Bien entendu, je ne prétends pas qu’il y ait tout cela dans mes ouvrages… on est dans le domaine des projections et tu me flattes en y retrouvant les tiennes.

— Ascagne —

LES DESSINS DE LA GROTTE CHAUVET

Découverte en 1994 près de Vallon-Pont-d’Arc, en Ardèche, la grotte Chauvet, en dépit ou à cause de la qualité exceptionnelle de ses parois ornées et de sa grande ancienneté, ne sera probablement jamais ouverte au public. Avant qu’une Grotte Chauvet II, c’est-à-dire une réplique à l’identique du même genre que Lascaux II, ne soit réalisée, la grande majorité des amateurs d’art paléolithique en sont réduits à contempler des photographies. Nous nous trouvons donc, toutes proportions gardées, dans la situation de ceux qui, ne pouvant se rendre en Hollande, étaient forcés jadis d’étudier la Ronde de nuit d’après des gravures. C’est peu et c’est beaucoup: dans un cas comme dans l’autre, le génie des artistes éclate malgré le passage de l’original à la copie. Mais en ce qui concerne Lascaux, Chauvet ou tout autre site analogue, la perte est néanmoins énorme. Pour avoir visité les grottes de Font-de-Gaume, de Rouffignac, de Cougnac et de Pech-Merle, ouvertes, elles, au public, je puis témoigner du caractère irremplaçable du contact direct, visuel, tactile, voire olfactif, avec les œuvres. Malgré les aménagements indispensables (éclairage, etc.) l’effort d’imagination imposé au visiteur n’est pas trop grand, dès lors qu’il a franchi les premiers mètres qui le font passer graduellement de la lumière à l’ombre, pour éprouver une foule de sensations intenses et contradictoires. S’impose d’abord la réalité physique de la caverne, menaçante et maternelle à la fois, avec ses boyaux contournés, ses pentes rugueuses, ses courants d’air venus de quelque fissure à peine discernable. À Pech-Merle, les concrétions calcaires - stalactites et stalagmites - dressent d’étranges arborescences. À Rouffignac subsistent les bauges où hibernaient les ours des cavernes, dont on voit aussi les griffades infligées à la surface friable des parois. Quant aux dessins, ils surgissent à l’improviste, souvent très loin de l’entrée, comme s’il s’était agi de les dérober aux regards des profanes. Du coup, les zones laissées libres de toute marque semblent acquérir, de par cette absence même, une improbable signification…

Sans qu’il puisse l’affirmer avec certitude, le visiteur est lentement amené à comprendre que, pour les hommes du paléolithique, la grotte constitue un espace spécifique, individualisé, un donné préalable à toute représentation. En tant qu’elle est vaste ou modeste, horizontale ou ascendante, pourvue ou non de puits et de diverticules, elle semble acquérir, aux yeux de ceux qui y ont imprimé leur marque, un sens précis, à nul autre pareil, qui la destine à l’évocation de tel cortège de cervidés ou de chevaux, de telle cohorte de bisons ou de félins.

Ces constatations intuitives faites in situ, le livre le plus complet n’en offre guère l’occasion. Tout au plus l’ouvrage collectif La Grotte Chauvet, l’art des origines permet-il, grâce à des photographies prises sous divers angles et éclairages, d’apprécier la manière dont les Aurignaciens conçoivent le rôle dévolu à la paroi. À leurs yeux, semble-t-il, le «support» n’est pas neutre. Rarement plat, et pour cause, il présente des irrégularités, des failles, des fissures, que le dessinateur s’efforce d’intégrer, car il les considère, pense-t-on, comme les prémices embryonnaires de l’œuvre à venir. Espace matriciel, la grotte serait le lieu même de la naissance des animaux, le siège de leurs esprits, que le geste magique du peintre encouragerait à faire surgir des profondeurs terrestres.

La datation des dessins de la grotte Chauvet les fait remonter à plus de 30 000 ans BP, soit bien avant les sites prestigieux mentionnés plus haut. Pour illustrer ce fait, notons que la période qui s’est écoulée entre Chauvet et Lascaux est plus longue que celle qui sépare ce dernier site des temps actuels. Pour autant, cette ancienneté, presque insondable aux yeux du profane, semble contredite par le caractère très élaboré des œuvres qu’on y décèle. Rien ici n’évoque le caractère schématique et primaire des gravures rupestres du néolithique (je pense par exemple aux gravures de la Vallée des Merveilles du Mercantour) ou de certains aspects de l’art paléochrétien. Au contraire, on a affaire ici à un style, ou plutôt à des styles aboutis, nullement archaïques, avec leurs conventions, leurs audaces et même leur maniérisme, ce qui laisse supposer des origines encore plus lointaines, dont on ne sait rien et dont on ne retrouvera peut-être jamais rien.

À feuilleter les deux ouvrages illustrés parus sur la grotte Chauvet, on est frappé par l’extrême diversité des techniques utilisées par les artistes: incisions, grattages, frottages et effaçages se marient avec le trait noir ou rouge obtenu à l’extrémité d’un bâton de charbon de bois ou de morceau d’ocre. L’estompage de certaines figures leur confère un volume subtil, en accord avec la nature d’un support bosselé, fissuré, de coloration riche et changeante au gré des oxydations et des calcifications, support que les artistes aménagent parfois à leur guise, mais sans en altérer la forme.

Notre terminologie souvent réductrice tend à séparer gravure, dessin et peinture. Il est intéressant de noter qu’ici, ces séparations apparaissent plus sémantiques que pertinentes, tant elles s’entremêlent et se combinent sans jamais se contredire. Autre « combinaison » qui surprend et intrigue: le mélange savant de réalisme et de stylisation qu’on observe dans presque toutes les figures. Simples esquisses ou grandes compositions méditées, elles montrent à l’évidence une connaissance très fine du monde animal dont, faut-il le rappeler, les Paléolithiques dépendaient presque entièrement pour leur subsistance.

Quiconque a vu, ne serait-ce qu’à la télévision, des lions en rut, reconnaîtra d’emblée ce que l’artiste a figuré dans la salle du Fond: deux grands fauves, la partie inférieure du corps cachée par l’herbe haute, tête baissée et lèvres avancées comme pour rugir de concert, marchant côte à côte très près l’un de l’autre, ocre sur ocre, définis seulement par un trait noir doublé de rouge. Nos connaissances anatomiques contredisent pourtant ce réalisme apparent: allongement des figures, queues trop courtes, yeux absents, oreilles trop petites, cou de la lionne trop court par rapport à celui du mâle… Qu’importe! La sensation de réalité est si forte que ces «défauts» passent pour des effets de style. On pense à Delacroix qui remarquait qu’une réussite d’ensemble rattrape toute imperfection de détail…

Quoi qu’il en soit, on doit se souvenir que notre enthousiasme à l’égard de la grotte Chauvet et de l’ensemble de l’art paléolithique doit beaucoup à l’art moderne et à l’ethnologie telle qu’elle s’est développée au XXe siècle. Qui, il y a deux siècles, eût pu éprouver le vertige temporel qui saisit l’observateur d’aujourd’hui face aux fresques de la grotte Chauvet? Les premiers vestiges paléolithiques pris au sérieux par les savants du XVIIIe siècle furent attribués par eux aux «Gaulois»…

Jean-Marc Besson

in Le Cahier Dessiné N° 1

Buchet • Chastel

Octobre 2002.

La Grotte Chauvet l’art des origines,

sous la direction de Jean Clottes,

Seuil, Paris, 2001.

La Grotte Chauvet,

Jean-Marie Chauvet, Éliette Brunei-Deschamps, Christian Hilaire,

Seuil, Paris.

PROPOS SUR LE DESSIN

Lancé à grande vitesse, un projectile gris traverse mon champ de vision, rase les genévriers sans un bruit et disparaît avant que j’aie pu lever mes jumelles. Un épervier!

J’ai reconnu son espèce sans rien percevoir que l’allure générale et la manière de chasser par surprise, semant l’épouvante parmi les petits oiseaux.

À la joie d’avoir vu le rapace succède une déception: comment dessiner ce qui n’a duré que deux secondes à peine, dans la faible lumière du petit matin? Je connais l’épervier de longue date, il est représenté dans tous les guides ornithologiques de l’Europe et je l’ai observé moult fois en vol, bien que fugitivement. Mais cette connaissance ne m’avance guère, peut-être même risque-t-elle d’arrêter mon trait et de nuire à l’expression, cette valeur sacro-sainte depuis un siècle au moins. Car, nous dit-on, le pire ennemi de l’expressivité, c’est le naturalisme, cette perversion mensongère, adversaire de l’ego et complice du pire académisme. Vous voulez dessiner juste? Vous tenez à respecter les proportions de votre modèle? Quelle idée rétrograde! L’art moderne a balayé les doutes, c’est définitif! Ou alors tentez l’hyperréalisme d’après photo, histoire qu’on comprenne le subtil second degré de votre démarche…

J’en suis là de mes interrogations. Elles ne m’ont pas empêché de gribouiller la silhouette vague de l’épervier de ce matin. Ce faisant, je ne me suis pas «mis en danger», comme on dit dans les milieux où l’on ne risque jamais grand-chose. Je n’ai fait qu’essayer de donner vie à quelques centimètres carrés de papier, d’électriser une surface à partir d’une émotion fugace dont la nature m’échappe en grande partie. Et si par chance quelque chose de mon oiseau apparaît, si tel connaisseur ou amateur y reconnaît l’élan d’un être palpitant de vie, je me tiens pour récompensé.

J’appartiens à deux mondes qui s’éloignent l’un de l’autre. Le premier me fut proposé dès la petite enfance par les livres illustrés, les encyclopédies, tous ces ouvrages ornés de gravures sublimes montrant les animaux sauvages, les peuples primitifs, les paysages exotiques, les astres. Ces images étaient-elles des œuvres d’art? Je ne me posais pas la question, je ne savais presque rien de l’art. Et leurs auteurs, se voyaient ils comme des artistes ou comme d’honnêtes artisans (on dit toujours «honnêtes artisans») remplissant la noble tâche d’éduquer la jeunesse à la beauté du monde? Toujours est-il que ce sont eux, les illustrateurs, qui me poussèrent à l’étude de la nature. Je passais beaucoup plus de temps à longer les rivières et les mares pour capturer des têtards ou des couleuvres, ou observer les pêcheurs de truites, qu’à étudier le calcul ou la géométrie, disciplines qui me paraissaient arides, privées de vie, ennemies de ma passion.

J’étais un enfant, dessiner d’après nature ne me venait pas à l’idée. Mes dessins s’inspiraient directement des images, bandes dessinées, photos ou autres, qu’on trouvait déjà partout.

À dix-sept ans, j’entrai dans un deuxième monde, aux Beaux-Arts de Lausanne qu’on appelait alors École de dessin. Je pénétrai soudain dans un univers mystérieux, à la fois ludique et austère, exigeant mais tout au moins libre des contraintes qui m’avaient tant pesé durant l’adolescence. Tout devint lumineux et compliqué. On m’apprit qu’une banale bouteille pouvait faire l’objet d’une œuvre d’art, et même qu’on pouvait la réduire à sa forme la plus géométrique, ou à une simple tache. J’entrevois la grandeur du monde des formes, j’apprit l’admiration pour les maîtres du passé et crus entrer de plain-pied dans l’espace enchanté de l’art. Bref, j’allais devenir peintre. Restait à trouver ma voie, ce qui est une autre histoire.

Durant ces années de formation et celles qui suivirent, mon intérêt pour la nature et la faune sauvages ne se démentit pas, mais compte tenu des influences subies et du climat intellectuel de l’époque, il ne me venait pas à l’idée de peindre des perroquets ou des rhinocéros. Je vivais alors douloureusement la séparation toujours plus forte des deux mondes qui constituaient mon univers mental: vers 1965-70, l’art informel, le tachisme puis surtout le pop art reléguaient au rang d’objets périmés mes acquisitions esthétiques, tandis que surgissait, toujours plus impérieuse, l’inquiétude face à l’avenir de la nature. J’aurais dû trouver à l’époque d’audacieuses correspondances entre la crise qui menaçait la planète Terre et les images cyniques de Warhol et de Rauschenberg. Toujours est-il que la photographie semblait avoir remplacé définitivement l’étude d’après nature, et que l’art «animalier», comme on le nomme avec condescendance, était condamné. Même dans les écoles d’art, l’étude du dessin cède du terrain sous la pression de l’art dit contemporain, et les magnifiques moulages du Tigre de Barye ou de la Lionne blessée assyrienne du British Museum finissent dans les bennes à ordures, au titre de déchets encombrants. Mais comment en vouloir aux jeunes artistes de se détourner de la nature lorsque leurs professeurs eux-mêmes les y incitent? Comment les engager à ouvrir les yeux sur le réel visible, sans autres outils que le crayon et la gomme, quand la photo numérique, le caméscope et l’ordinateur leur offrent des possibilités illimitées pour créer leurs images? Comment les persuader de se détourner un tant soit peu des ressassements pseudo-avant-gardistes, lorsque la pensée dominante condamne comme académique et nostalgique de temps révolus toute tentative visant à saisir sans filtre technologique la beauté et la complexité du monde vivant? Débuter dans la carrière aujourd’hui, nourrir l’espoir d’exposer dans des galeries prestigieuses, c’est, paraît-il, connaître à fond une certaine histoire de l’art, celle qui va de Duchamp à Manzoni, se doter d’un carnet bourré d’adresses en réseau et, bien entendu, d’un «discours» conceptuel préexistant à une œuvre pour ainsi dire faite d’avance.

Je me sens désormais si éloigné de ce nouveau «Système des Beaux-Arts» que je ne m’y intéresse plus que par la bande, en spectateur mi-amusé, mi-navré. Car les problèmes que me pose le dessin restent ouverts. Personne ne sait ce qu’est un (bon) dessin, encore moins un croquis sténographique. Je sais seulement que me retiennent, d’un moineau ou d’un faucon, un contour, un contraste, un ensemble de taches qu’il me faut saisir en un temps court, avec ce qu’il faut de tension, d’intensité émotionnelle dans l’œil et la main. Souvent, tout dérape : trop de nervosité, trop de connaissances naturalistes ou esthétiques interfèrent, pas assez d’instinct, pas assez de naïveté (Delacroix dit naïveté pour fraîcheur), trop de mémoire, trop de références, trop d’admiration, trop de passé… (Et aussi, faudrait-il dire, trop d’images, trop de photos et de télévision, puisque désormais les animaux sauvages virtuels surpassent en nombre et en séduction ceux qui ont l’impudence d’exister encore.)

Dessiner les animaux lorsqu’ils se meuvent est le plus difficile ; cet exercice exige en effet une attention, une tension telles que le trait perd en précision ce qu’il gagne en nervosité. Mais je tiens que, préférer systématiquement la ligne expressive à un tracé «juste», c’est-à-dire au plus près du caractère du modèle, c’est courir le risque de s’enferrer dans un expressionnisme de mauvais aloi : le modèle ne sert alors plus à rien, il s’efface devant le narcissisme du dessinateur. Les croquis de chevaux de Géricault ou de Delacroix, en revanche, exagèrent souvent certains aspects de l’animal, mais leurs outrances ne sont jamais gratuites, car elles en soulignent et exacerbent le caractère dynamique sans le trahir. Quant aux lacunes qu’on y constate, elles parviennent à exciter l’intelligence visuelle du spectateur qui, du coup, a la sensation de participer au processus même de la création. Alors le dessin devient dialogue, interaction.

De retour à l’atelier, je soumets mes dessins à l’examen critique. J’en détruis beaucoup, j’en corrige d’autres, j’efface, j’accentue, je clarifie, je complète (et alors là, danger !), bref, en dessinant j’apprends à dessiner. Je m’acharne à être simple, léger, direct, je m’efforce d’effacer tout effort sans parvenir, ou si peu, à dissiper le paradoxe. Le résultat ressemble parfois à un palimpseste où les lignes à demi effacées semblent vouloir s’imposer davantage que celles qui subsistent. Peut-être faudrait-il s’y prendre comme Degas qui, en décalquant ses dessins jusqu’à dix ou douze fois, obtenait in fine une œuvre aussi nette, précise et spontanée en apparence qu’un tracé de premier jet …

Si je cherche à mes interrogations des réponses d’ordre verbal, je ne suis guère avancé, ce qui ne me dispense pas de réfléchir à ma pratique. Je n’ai donc plus qu’à continuer à dessiner, à peindre et à étudier la nature. Le reste ne me concerne plus.

Jean-Marc Besson

in Le Cahier Dessiné N° 7

Buchet • Chastel

Octobre 2006.

DESSIN

Réussir un croquis du premier coup, sans retouches ni repentirs, me semble un rêve presque inaccessible. Je me rassure en me disant que ces corrections, ces gommages, ces ajouts et suppressions sont capables de conférer au dessin un petit supplément d’âme.

Auberjonois apostrophant Jaques Berger place de la Riponne : « N’est-ce pas, Berger, qu’on peut dessiner des animaux empaillés? Il sortait du Musée de zoologie et venait de redonner vie à l’une ou l’autre de leurs tristes dépouilles.

Un matin à la ménagerie. Un tigre somnole dans sa cage minuscule. Arrivent deux cavalières montées sur leurs pur-sang. D’un coup le fauve se fige et darde un regard impérieux, fulgurant, sur ces proies inaccessibles. Traduire ce regard en dessin me sera impossible, tout comme au tigre captif de terrasser un cheval. Mais ce ne sera pas faute d’avoir essayé.

Le souvenir des maîtres me hante… Nourrit-il mes dessins ou me détourne-t-il de mes propres possibilités? Cette question, j’en ai peur, restera toujours ouverte. Au moins est-elle source de tension? Et n’est-ce pas la tension qui fait un bon dessin?

Jean-Marc Besson

Introduction à l‘exposition Peintures - Dessins du 8 septembre au 8 octobre 2006 à la Galerie Plexus à Chexbres (VD).

Septembre 2006.

— Castor d’Europe —

ASSUMER UN APPARENT DÉSORDRE

J’ai peint il y a peu une petite toile représentant un intérieur, sorte d’atelier encombré d’objets: en haut, un vautour naturalisé (ou peut-être une image de ce rapace), un crâne humain posé dans un moule à biscuit rouillé, un champignon parasite du bois, un moulage de la Lionne blessée assyrienne du British Museum. Plus bas, des objets usuels, bol, rouleau de papier, bouteille, livre, assiette, chaise, feuilles volantes. Le tout est structuré par des droites qui figurent une porte, une table, un chevalet. L’ensemble est assez sombre, intime, jouant sur des oppositions d’ombres et de lumières, sans aucune couleur vive.

Rien à voir, à première vue, avec la table de dissection de Lautréamont. Pourtant je me reconnais dans le disparate de ces objets, les uns bizarres et peu rassurants, les autres familiers. L’atelier d’un peintre, c’est en réduction son univers, et en ce qui me concerne, cet univers est fait d’éléments souvent dissemblables, parfois discordants. Encore faut-il assumer, comme on dit, cet apparent désordre. C’est ce que je fais en peignant ce qui me touche, sans chercher à distinguer de prime abord ce qui entrerait ou non dans l’image qu’il faudrait donner de moi-même, en raison de considérations concernant l’image qu’on doit donner de soi.

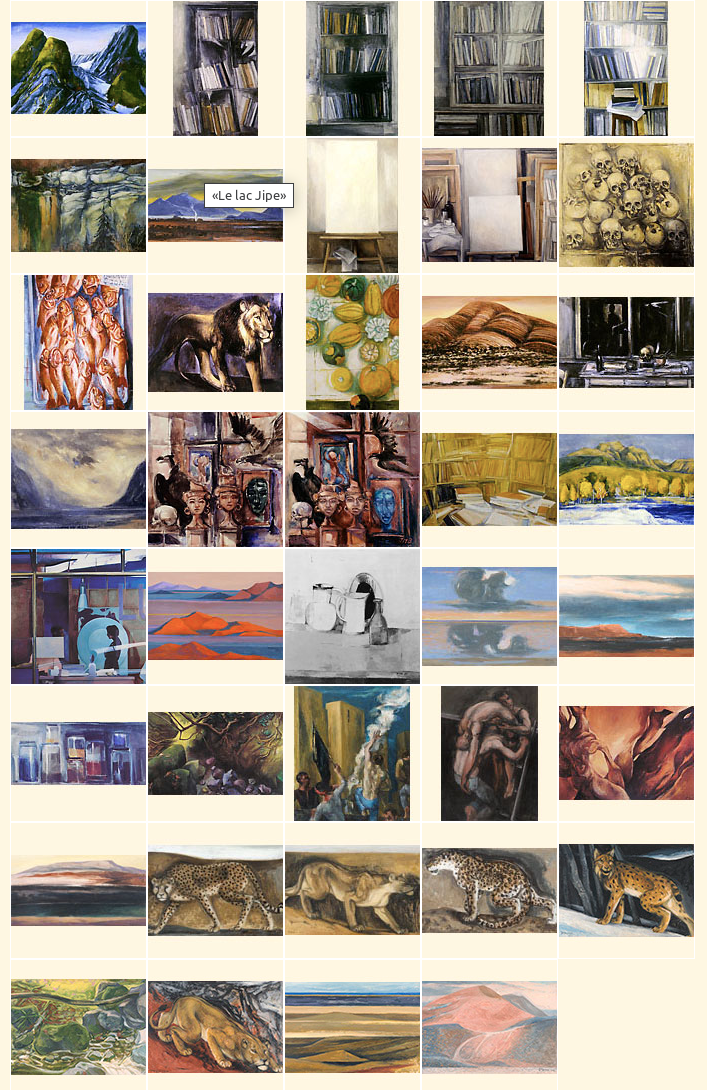

Ces dernières années, j’ai donc peint, ensemble ou séparément, des intérieurs, des paysages, des animaux sauvages, des étalages de fruits ou de poissons; j’ai dessiné des faucons, des tigres, des montagnes, des déserts… A mon sens, chacun de ces sujets réclame une forme d’expression particulière, ce qui augmente encore l’embarras de ceux qui tiennent à l’image lisse du peintre institutionnel, censé traduire le spectacle du monde de manière stéréotypée, donc bien reconnaissable. Quoi qu’il en soit, ce qui compte, c’est la peinture, l’art de

l’intellect et de l’inconscient, le moyen suprême d’exprimer la complexité du réel et des émotions que j’éprouve face à lui.

Jean-Marc Besson

Introduction à l‘exposition Peintures - Dessins du 8 septembre au 8 octobre 2006 à la Galerie Plexus à Chexbres (VD).

Septembre 2006.

— Casoar —

YOKI PARLE DE JEAN-MARC BESSON

Il y a toujours présomption à vouloir définir en quelques phrases l’art d’un peintre, même si ce dernier est à la fois confrère et ami. Jean-Marc Besson incarne à mes yeux les vertus les plus familières et les plus spécifiques de créateurs vaudois comme Vallotton ou Auberjonois. Comme eux, et dès ses premières œuvres, il a su voir et concevoir. Lui, qu’attiraient dans sa jeunesse les sciences naturelles aurait pu pratiquer un art de type naturaliste. Mais notre peintre sait trop bien pour parvenir à traduire l’émotion ressentie devant les apparences de ce monde extérieur qu’il aime et sait observer comme un garde-chasse, seuls comptent les moyens transposés et nécessairement déformants d’un art authentique où s’impose, chez lui, une volonté de style. Besson organise donc les éléments de son choix en vue d’une expression de nature lyrique. Il les réduit à des plans simplifiés aux accords choisis et, avec les années, on a vu son modelé se faire plus sculptural. Une exécution patiente mais toujours passionnée y prend plaisir à caractériser les plans, à achever en soustrayant. La justesse des rapports de formes tendues et épurées se conjugue avec celle d’une couleur expressive. Cela confère au sujet -qu’il s’agisse d’un fragment de nature sauvage: berge ou ravin, d’un nu ou d’un animal, une sorte de dignité primitive. Par le pouvoir d’un faire dépouillé, notre ami-peintre parvient à exprimer la beauté de l’essentiel. Complice et conduit par l’amour qu’il voue à une nature menacée, Jean-Marc Besson l’ausculte en géologue-peintre et l’homme n’est plus qu’un des aspects du cosmos. Le spectateur, lui, se trouve appelé à plus d’intériorité. C’est comme une sorte d’interrogation qui lui est posée ou de ressourcement lui est proposé pour lui faire redécouvrir les lois créatrices et les rythmes secrets de l’univers. Par les moyens d’un beau métier qui sait renoncer aux séductions des effets faciles, par une vraie nature de peintre, par un élan à la fois mystique et romantique, le créateur vaudois parvient à exprimer la secrète beauté du monde.

Yoki

1988

DESSINER… POUR ENTRETENIR LE DÉSIR

Je dessine des animaux sauvages depuis toujours. Au double sens du terme, ils comptent parmi mes modèles privilégiés car, léopard ou sauterelle, leurs formes sont pour moi une référence constante en même temps que l’exemple du naturel par excellence. Les animaux, dit-on, ne trichent ni ne prennent la pose, si bien que le dessinateur, tout encombré de références esthétiques, peut un instant s’illusionner sur la pureté de son rapport ces modèles innocents, même enfermés dans une cage, dans la vitrine d’un musée ou sur l’écran de télévision. Evidemment, je ne suis pas dupe, mais j’opte pour le plaisir de dessiner d’après nature ou selon mon imagination, puisque aussi bien, c’est ce que je sais le mieux faire. Certes, évoquer au moyen du crayon et de la gomme le mouvement ou l’attitude d’une c’est mettre en œuvre l’artifice, source de tout art. Mais, au-delà de la contradiction, le but de l’artifice, c’est le naturel, ou tout au moins l’impression de nature, fort éloignée du naturalisme qui fige l’action, donc le temps.

En avril passé, j’ai vu quatre lionnes partant en chasse. Il faisait déjà sombre et en moins d’une minute elles avaient disparu, comme des spectres. Je ne pus faire le moindre croquis mais cette vision, et l’émotion qu’elle suscita demeurent en moi comme un désir inassouvi. Car bien entendu, aucun dessin jamais n’approchera l’intensité de cette scène. Ces silhouettes jaunes et ondoyantes, progressant dans la lumière du couchant ne réapparaîtront peut-être que sous la forme d’une trace ténue, en quelques traits ou taches d’aquarelle sur un bout de papier. Peu de chose, juste assez pour entretenir le désir…

Jean-Marc Besson

QU’ALLIEZ-VOUS CROIRE…

Comme tout lecteur de journaux, j’assiste, impuissant, à l’érection, un peu partout dans le monde, d’innombrables kilomètres de murs, clôtures, barbelés et chevaux de frise, censés contenir d’un côté les va-nu pieds, les crève-la-faim, et protéger de l’autre les nantis, les bien nourris. Entre le Mexique et les Etats-Unis, entre Israël et la Cisjordanie, entre quartiers protestants et catholiques d’Irlande du Nord, ailleurs encore, on barricade, on exclut, on sépare.

Les barrières étant faites pour être franchies, des jeunes gens, chaque jour, tentent le coup, souvent au péril de leur vie. Bien entendu, on ne les voit presque jamais faire le mur, même à la télévision. Pour peindre ces hommes, je suis donc obligé de les imaginer, à demi-nus ou en jeans et T-shirts, gravissant les échelons de la liberté, s’entraidant, pris parfois dans la lumière des projecteurs ou le faisceau des viseurs à rayon infrarouge. Beau sujet, n’est-ce pas ? S’enhardissant, les voici qui brandissent des drapeaux, les uns rouges, d’autres noirs, par quoi l’on comprend que le mur va peut-être tomber, qu’une foule va déferler de l’autre côté, etc. La Révolution ? Peut-être. Mais, comme disent les professeurs, la peinture, c’est d’abord un ensemble de taches de couleur « en un certain ordre assemblées » et réparties sur une surface plane… Qu’alliez-vous croire ?

Jean-Marc Besson

Introduction à l‘exposition “Peintures - Dessins” du 24 avril au 24 mai 2009 à la Galerie Plexus à Chexbres (Suisse).

Mars 2009.

JEAN-MARC BESSON, DESSINS – PEINTURES

Cher Jean-Marc, depuis 1985, et si mon compte est bon, l’exposition de cette année devrait être la dixième de tes œuvres aux cimaises de Plexus. On peut parler d’amitié partagée, de confiance réciproque dans notre compagnonnage et surtout de fidélité dans l’estime que nous portons sur ton travail. Un intérêt jamais démenti.

Après tout ce temps passé en compagnie de tes œuvres, j’ai le sentiment que l’intuition créative, chez toi, semble précédée par ton amour de la nature, du paysage et surtout des animaux, et ceci avant même la réalisation matérielle d’une peinture. Je veux dire que la main suit ton esprit et non l’inverse. Il m’apparaît évident que l’acte même de peindre ou de dessiner bénéficie chez toi d’un exceptionnel talent inné, enrichi de surcroît par un solide métier, lui-même régulièrement exercé par des années de pratique heureuses.

Lorsque tu réalises tes peintures d’animaux par exemple (celles que nous verrons dans cette exposition), les modèles sont immanquablement choisis parmi les derniers représentants d’un monde sauvage; le monde originel des premiers jours encore exempts de corruption. Cette recherche de pureté tu la trouves aussi bien dans la forme physique de l’animal que dans l’essence qui le constitue et qui par la magie de la peinture se retrouve comme investie dans la toile telle la substance même de l’animalité. II en va de même pour les paysages. Tu t’arrêtes devant ceux qui n’ont pas encore souffert des aménagements invalidants des hommes, eux qui n’ont pas peur de contaminer des régions entières. Là aussi, recherche d’équilibre, même dans ce qui nous dépasse.

C’est pourquoi le spectateur de tes œuvres ressent une impression de puissance irrépressible, cependant à peine teintée délicatement d’une mélancolie, pour une création qui paraît devoir tomber en déshérence. On pourrait croire à la fin d’un cycle et peut-être même à la fin d’un art, de son esprit tel qu’il rayonnait depuis Lascaux jusqu’à un David Hockney. Alors si inévitablement la numérisation va ouvrir la porte à de nouvelles formes d’art, le dessin et la peinture resteront les expressions les plus proches et adaptées à l’être humain, comme ton engagement pictural nous le prouve.

Quelque soit le devenir de l’art, tes peintures nous montrent et nous rappellent que l’œuvre véritable est celle qui se fonde sur sa propre substance.

Chexbres, le 15 mars 2012

R. Aeschlimann

Introduction à l‘exposition “Jean-Marc Besson, Dessin – Peintures” du 27 avril au 20 mai 2012 à la Galerie Plexus à Chexbres (Suisse).

OEUVRES

Peinture

Aquarelle

Lavis

Dessin

PRE$SSE

JEAN-MARC BESSON, UNE GRIFFE FAUVE

Le Temps, Mardi 8 mai 2012, Laurence Chauvy

Le peintre vaudois expose une nouvelle fois à Chexbres

Croquis enlevés à l’aquarelle, au crayon, au lavis, ou peintures à la tempera, plus rarement à l’huile, les pièces récentes de Jean-Marc Besson abordent le monde de la vie sauvage, tel que l’artiste le capte lors de ses excursions ou tel que le retransmet la télévision, en couleurs. On sent la volonté du peintre, qui expose une nouvelle fois (c’est la dixième, selon le décompte du galeriste, Richard Aeschlimann) à la Maison des arts Plexus à Chexbres, de se confronter au passage des images, et de forcer ce passage, jusqu’à l’arrêt: arrêt sur l’image d’une chouette lapone ou d’une lionne courant, de lions combattant ou d’un tigre rampant. Ce qui séduit, dans ces compositions inédites, c’est bien sûr l’expressivité des bêtes représentées la patte en avant, les yeux énigmatiques, mais aussi l’harmonie des teintes, en rapport avec le sujet. Les teintes fauves qui adornent et accompagnent guépard et léopard, ou les jaunes, les verts, les bleus étirés dont sont constitués les paysages.

La vie sous sa forme primitive

Ces lointains paysages d’une Mer tropicale ou d’une Sierra rouge donnent la dimension de l’espace qui s’ouvre devant les yeux, même lorsqu’on ferme ceux-ci afin de mieux rêver. Une substance chaude et généreuse émane de ces oeuvres et semble se déverser directement dans l’esprit ou dans le coeur. Le spectateur partage d’emblée cette attention sans défaut, cette curiosité, cet intérêt pour la vie sous sa forme primitive, animale.

Contemplation

Le sens chromatique s’exprime dans les portraits d’aras, d’ibis rouges ou de calaos, tandis que le lavis d’un rapace donne jour à une pulsion plus âpre, viscérale. Dans ce contexte, où les fauves apparaissent auréolés d’une sorte d’innocence, on aimera les paysages pour leur caractère médité, propice à la contemplation. Hormis la présence d’un autoportrait, l’être humain ne figure pas dans cette exposition, qui renvoie ainsi à une genèse lointaine et désirable, et regrettée. Mais plus que la mélancolie, c’est le plaisir qui prédomine, plaisir de se colleter avec le parfum âcre et suave des terres rouges tropicales, où les animaux déposent leur effluve.

Chexbres, Galerie Plexus, jusqu’au 20 mai.

«Léopard» 2011

Tempera

RETOURS D’AFRIQUE

Le Matin, Mercredi 7 mars 1990, Christophe Flubacher

Hommage au caractère fragile du monde sauvage

Il dérange tout quand il se déplace. L’espace se froisse, l’air plisse comme un papier sous le feu. Dans son mouvement ailé, le voilà qui s’enfonce à travers la nuit. Celle-ci se distend, avant de reprendre sa place d’avant. C’est un rapace, un balbuzard qui compose avec les vents pour voler. Comme il irait plus vite, pensait Kant, s’il n’était pas freiné par l’air! En réalité, sans cette résistance, l’oiseau ne volerait tout simplement pas… C’est ce qu’illustre bien le tableau de Jean-Marc Besson. Dont l’exposition à la Galerie Plexus de Chexbres fait au monde et à l’animal sauvages une place de choix. Vaudois, né en 1939, Jean-Marc Besson est avant tout l’homme de toutes les terres: celles d’Afrique, d’Espagne, d’Egypte et du Mexique, où il se rend fréquemment. Pour y célébrer un monde sauvage en perdition. Qui se mue petit à petit en réserve naturelle. «Je n’ai pas d’autre intention, dit-il, que de manifester mon amour pour des choses et des êtres dont j’éprouve presque physiquement le caractère désormais fragile et provisoire.» Rien n’est immuable en effet dans l’œuvre de Besson. Même les montagnes imposantes sont recouvertes d’une étoffe bleue qui se soulève au moindre vent. Avec au-dessus le ciel en reptation: Quant au rhinocéros couché, c’est miracle qu’il possède intacte sa corne d’ivoire… Un feu de brousse, enfin, vient chasser toute présence animale et végétale. Un «requiem», la peinture de Besson? Un monde en suspens, sauvage et plein de senteurs. Mais plongé dans l’imminence d’une catastrophe.

Chexbres, Galerie Plexus, jusqu’au 1er avril.

«Rhinocéros» 1987

67 cm x 96,5 cm,

Tempera à l’œuf sur papier

L’EAU ET LA LUMIERE CAPTIVES DU PEINTRE JEAN-MARC BESSON A CHEXBRES

Riviera/Chabelais, samedi 11 mai 1985, Anne Mancelle

Jean-Marc Besson, qui vit à Pully et enseigne à l’Ecole des Arts Appliqués

de Vevey et aux Beaux-Arts à Lausanne, est actuellement l’hôte, jusqu’au 25 mai, de la Galerie Plexus à Chexbres, avec un ensemble de travaux tout à fait extraodinaires: gouache rehaussée de pastel, huiles, aquarelles, sont autant de techniques pour tenter de capter les «états» de la lumière sur d’âpres rochers et frissonnements de l’eau dans les rivières calmes.

L’observation intense de la nature par l’artiste se perçoit superbement dans ces travaux. Pour tenter d’expliquer cette qualité, on pourrait comparer le travail de l’oeil du peintre à celui d’un photographe qui change d’objectif: 35 millimètres pour une vision globale et large. Puis, petit téléobjectif pour mieux percevoir la lumière sur la vaguelette, puis, peut-être, gros téléobjectif pour explorer le fond de la rivière avec l’acuité visuelle du chercheur d’or. De cette observation fine et multiple découle la qualité des œuvres: les galets deviennent émeraudes sous le cours de l’eau, et l’impression de profondeur et de rondeur des cailloux est parfaitement réstituée. Les travaux à l’huile communiquent transparence de vitrail.

Mais certaines gouaches rehaussées de pastels sont encore plus fascinantes, et c’est particulièrement le cas de certaines œuvres consacrées à des rochers, des failles, sans eau cette fois-ci: Besson capte le mouvement de la lumière, le plein-soleil menacé par l’ombre. La lumière est captive du peintre, mais on sent presque physiquement qu’elle ne va pas tarder à fuguer! C’est très émouvant.

Chexbres, Galerie Plexus, jusqu’au 25 mai.

AUX SOURCES DU VISIBLE

Le Matin, jeudi 2 mai 1985, Françoise Jaunin

Sombres natures mortes, puis danses africaines et maintenant falaises et rivière: l’œuvre de Jean-Marc Besson procède par cycles qui affirment le besoin de retourner toujours au motif pour se rafraîchir le regard et vivifier son écriture, mais aussi pour dépasser le stade premier de description et découvrir, derrière les apparences, les rapports d’énergie et les champs magnétiques. Se mesurer au sujet, au métier et aux outils traditionnels,

affronter de face, sans tricherie ni faux-fuyants, ce qui, historiquement constituait

le propre des peintres… Patiemment et rigoureusement, se donner les moyens de

la liberté intérieure.

Besson a l’humilité, la probité et la ferveure secrète du solitaire émerveillé pour qui la peinture est le lieu d’une rencontre privilégiée avec le monde et avec lui-même, un mode de connaissance profonde, intuitive et quasi organique.

Fluidité lyrique

Ses derniers travaux sont aquatiques ou minéraux, les premiers plus lyriques et mouvants, les seconds plus construits et fermés. Les grottes ont quelque chose de plus attendu et parfois de presque laborieux, commesi elles rétrécissaient l’espace et le regard.

Le pastel va particulièrement bien aux superbes jeux d’eau à la fois fluides et denses, miroitants et mystérieux où la trame striée du crayon apporte une respiration légère, bousculée ici ou là par la nervosité soudaine d’une écriture plus libre qui traverse le plan d’eau comme le cri strident et imprévu d’un oiseau.

Chexbres, Galerie Plexus, jusqu’au 25 mai.

VERNISSAGE À LA GALERIE MELISA

24 Heures, vendredi 23 février 1979

La Galerie Melisa de la rue de Bourg, à Lausanne, présente, jusqu’au 31 mars, des peintures et des dessins de Jean-Marc Besson. Le vernissage de cette exposition s’est déroulé jeudi en fin d’après-midi en présence de nombreux invités et amis.

Ce professeur à l’Ecole des arts app1iqués de Vevey et à l’Ecole cantonale des beaux-arts est un passionné de la nature; de la nature et, surtout, de la vie animale sous toutes ses formes, de la faune sauvage. Rien d’étonnant qu’il ait donc placé sa huitième exposition personnelle sur plusieurs thèmes dont l’armature est la zoologie et l’archéologie: des oiseaux, des crânes, des raies, par exemple.

Trente et une œuvres au total, des huiles, des lavis, des détrempes à l’œuf aussi, car, ce qui différencie la présente exposition de Jean-Marc Besson de ses précédentes, c’est une grande diversité dans la recherche technique.

«Le fait de travailler sur de tels thèmes, dit-il, correspond à un besoin de retrouver des racines très profondes, sans pour autant renier toute culture.»

Ces évocations, ces invocations aussi d’animaux, de fossiles, de crânes enfouis, on peut les découvrir tous les jours de 8h.30 à 18 h.30, et le samedi de 8h.30 à 17h.

On comprendra alors la raison pour laquelle cet artiste, Bourse fédérale en 1961 et en 1962, Prix Edy Serex en 1960 et Prix de la Fondation Alice Bailly il y a quatre ans, se plaît à confronter l’espèce animale à ce que l’homme en fait.

Lausanne, Galerie Melisa, jusqu’au 31 mars.

INFORMATIONS LEGALES

Responsable du contenu éditorial:

Jean-Marc Besson

Av. du Général Guisan 74

CH - 1006 Pully

INFORMATIONS TECHNIQUES

Ce site a été réalisé en 2009 par PhotoSite.ch

Il est hébergé par INFOMANIAK, Genève, Suisse.

Ce site est compatible avec tous les navigateurs qui respectent les normes du W3C.

Pour signaler un problème, merci de contacter le webmaster.